體壇周報駐意大利記者 沈天浩

羅貝托·薩維亞諾是當代意大利最獨特、最勇敢、最有影響力的記者和作家之一。他出生在那不勒斯,成長于中產家庭,曾在那不勒斯大學主修哲學。大學期間,他開始在左翼報刊上發表揭露那不勒斯地區黑手黨組織卡莫拉的報道。2006年,他的小說《格莫拉》出版,該小說取材于真實事件,詳盡記錄了卡莫拉的運作機制、產業網絡、以及其與各種合法行業的復雜勾連,引發軒然大波。

在此之后,薩維亞諾成為黑手黨的目標,遭受死亡威脅,只能在意大利國家警察保護之下生活。2008年10月20日,六位諾貝爾獎得主——達里奧·福、米哈伊爾·戈爾巴喬夫、君特·格拉斯、麗塔·列維-蒙塔爾奇尼、奧爾罕·帕慕克和德斯蒙德·圖圖——聯合發起呼吁,要求意大利政府竭盡全力保護薩維亞諾,并挫敗卡莫拉。然而,薩維亞諾至今仍處于高度安全防護狀態,幾乎無法自由外出、享受正常生活

即便如此,薩維亞諾依然保持活躍。他經常在電視節目、報紙專欄和國際媒體上評論意大利政治與社會,也成為右翼政治勢力的眼中釘。在《格莫拉》之后,薩維亞諾繼續創作,近年來又格外關注足球世界里極端球迷與黑幫組織間的聯系。

2025年的特倫托體育節,薩維亞諾來到了現場,用一場1個多小時的演講,與觀眾們分享了他與那不勒斯的故事。那不勒斯是城市,也是球隊,或者用他自己的話說:“那不勒斯,就是我的父親。”以下是薩維亞諾的演講內容。

1

對我來說,談論那不勒斯總是很困難,因為那不勒斯就是我的父親。

我的意思是,那支球隊與我的關系,不局限于情感,而是一種極為深沉的、近乎本能的聯系。我和父親常常花上好幾個小時分析比賽,其實大多時候是我在聽,因為他才是真正的觀察者。父與子之間通過一支球隊建立的關系,是充滿魔幻的,因為足球本身就是一種隱喻。那些我們父子之間始終沒能說出口的事情,如今仍能通過足球被表達出來。

所以,當克瓦拉茨赫利亞離開時,我父親的那份憂郁,其實并不只關乎這名球員——他總覺得是自己“發現”了他,因為他總是熬夜看比賽,狂熱地追看世青賽、歐青賽。某天,他看到了這個名字幾乎念不出來的球員,于是早早地對我說起他,當時他還沒有加盟那不勒斯。當然,他的發音偏得離譜。當克瓦拉茨赫利亞真的加盟時,他得意地對我說:“你看吧?我早就說了!”

但那份憂傷,其實訴說著別的東西——那是我們很少見面的現實,是一個退休醫生的焦慮。他曾經想去烏克蘭前線做志愿醫生,后來因為自己已經80歲了,只能放棄。他不善于解釋這些感受,也不會用語言表達。他只會在克瓦拉轉會之際輕輕說一句:“真遺憾,他走了。”從那句“真遺憾”里,你得去揣摩他真正想說什么。從小我就學會了這種“解碼”,因為正是在那時,我學會了愛上足球、愛上那不勒斯。

我很幸運,小時候就看到了馬拉多納,見證了一個強大的那不勒斯。這份感受里很重要的一部分,來自我的堂兄斯特法諾,他是尤文圖斯球迷。那時尤文陣中的外援是扎瓦羅夫、阿列尼科夫和巴羅斯——那是菲亞特在蘇聯大舉投資的年代,所以球隊里得有幾個蘇聯球員。我的那不勒斯能在那些年里戰勝堂兄的尤文圖斯,那真是一種純粹的幸福。

馬拉多納走后的每個夏天,父親每年都懷抱幻想:那不勒斯會簽下他心中的夢幻球員。可每一年的期待都會變成失望。他最想看到的是羅馬里奧,或是另一個巴西人貝貝托,他們一直沒來。那幾年,那不勒斯的簽約挺奇怪的:從洛朗·布蘭克到約納斯·特恩,我只能安慰父親:“爸,你看這個瑞典人,其實挺厲害的!”

我還記得另一個球員——不知為何我總記得這個名字,即便他的技術能力平庸:貝佩·因科恰蒂。有一次我在雜志上看到他要加盟那不勒斯,便興奮地喊:“太棒了,貝佩來了!”

還有安德烈亞·西倫齊,他高大、笨拙,但被我們稱為“超級射手”。只要他們穿上那件藍色球衣,就會被我們愛。這正是那不勒斯足球的真正魔力。

穿上那不勒斯的球衣,意味著與這座城市融為一體。這種事不會在米蘭發生,不會在國米、羅馬發生。當然也有些極端案例,比如托蒂之于羅馬,里瓦之于卡利亞里,但他們是絕對的例外。在那不勒斯,穿上那件球衣就意味著成為城市的一部分,哪怕只是短暫的過客。比如伊瓜因,他曾被那不勒斯人深深地愛著,他強壯、銳利,是那不勒斯人最喜歡的前鋒類型,但當他轉投敵人——不是“對手”,而是“敵人”——尤文圖斯時,他立刻被抹去、被詛咒。甚至在如今的那不勒斯街頭暗語里,說某人“是一個伊瓜因”,意思就是這個人不值得信任,是個叛徒。

我一直在想,為什么會這樣?為什么來到那不勒斯踢球,就不只是為球隊踢球,而是為整座城市而戰?這與那不勒斯自身的歷史有關。這座城市的身份意識,與世界上任何地方都不一樣。

在別的地方,要成為當地人很難。在特倫托、在米蘭、在柏林、在巴黎——你得是那里的居民、那里的文化產物,才能成為“特倫蒂諾人”、“米蘭人”、“柏林人”、“巴黎人”。但要成為那不勒斯人,其實很容易:你只需待在那兒,讓自己被這座城市“穿過”,就能成為那不勒斯人。那不勒斯有一種魔力,即便在“過度旅游”的時代,它仍然讓人著迷,因為它不會排斥任何人。你想成為那不勒斯人,就能成為那不勒斯人。

而且,它還會把一切都那不勒斯化——任何事都要以那不勒斯為尺度。這有時滑稽,有時顯得可笑、可愛。我帶父親去紐約看天際線,他第一句就是:“唉,這能比得上那不勒斯灣嗎?”無論什么,都得和那不勒斯相比。廣場?就要和平民表決廣場比。海灣?那得和那不勒斯灣比。食物?永遠比不上那不勒斯菜。

我每次見到兩個小侄子,都會這樣逗他們:“你想當柏林人?古巴人?紐約人?”他們回答得斬釘截鐵:“不!我要當那不勒斯人!”一個巴里或米蘭的孩子,未必有這種無條件的認同感,但那不勒斯人有,盡管這座城市復雜、艱難、甚至暴烈。比起那不勒斯,甚至連巴勒莫都更有秩序得多,可人們依舊愿意與那不勒斯認同,因為在那里,他們看見了自己最好的那一面:熱情似火、幽默風趣、充滿誘惑、混亂而詩意。

當一個球員來到那不勒斯,他很快就會明白:他不只是來踢球的,而是來體驗這座城市的。如果他踢得不好,評判他的是整座城市;如果他踢得好,那就是全那不勒斯的驕傲。這就是那不勒斯的獨特之處。

2

我很小的時候就接觸到了這一切。你得想象一下,馬拉多納當時就在那不勒斯踢球——他,是我接下來整個故事的核心,因為迭戈·阿曼多·馬拉多納,毫無疑問深刻地影響了我的人生。

我出生于1979年。馬拉多納抵達那不勒斯時,我還是個孩子。我聽著父親講述過去的英雄:西沃里、維尼西奧、阿爾塔菲尼、尤利亞諾、克萊里奇……我早已熟悉那些球員的故事,卻只能從錄像帶里看到他們。父親收集了那不勒斯隊的百科全書和VHS錄像帶。對我來說,那不勒斯就是我們父子交流的橋梁。

哪怕他想跟我說一些人生的道理,比如“不要總是正面硬碰問題”,他也不會那樣直接說。對他來說,那樣的話不自然、說不出口。他會說:“你得學學奧馬爾·西沃里——永遠不要讓別人看出你真正的意圖。你要走哪條路,就得從相反的方向出發。”足球的隱喻,就是他想留給我的人生準則。

我雖然沒親眼看過西沃里踢球,只在錄像帶上見過,但我很崇拜他——那個有意大利血統的阿根廷人,天賦極高,踢球時喜歡把球襪拉得很低。我踢球的時候也學著像他那樣,可遺憾的是:我從來不是個好球員。這對我父親來說簡直是一場災難——有個踢不好球的兒子。于是我只好用語言去彌補,談戰術、談球員,把球襪拉低,靠姿態和言辭掩蓋自己的笨拙。

學生時代,我去德國杜塞爾多夫交換,那是個讓人郁悶的城市。我們去踢球,大家都把我往場上推:“快點,你是那不勒斯人,肯定特別厲害!”我拼命解釋:“其實我不怎么樣。”結果踢完一場,他們都笑著說:“你說得確實沒錯……”

馬拉多納到來時,我的祖父斯特法諾還在世。那是他們那一代人生命中最難忘的時刻:那感覺就像有一件偉大的事情,發生在你的家庭中、你的生活里。這樣的事,在別的地方大概不會發生。也許只有極少數家庭的超級球迷能體會這種感覺。

馬拉多納從巴塞羅那飛來,頭發又濃又亂,還帶著一份羞澀和緊張。他剛從加泰羅尼亞的挫折中出來。我直說吧,那地方對阿根廷人、對南美人,從來都沒什么好感。加泰羅尼亞人甚至不愿說自己是西班牙人,他們和南美人之間總有距離。相比之下,他們的文化甚至更接近荷蘭人,所以巴塞羅那的足球傳統里總有克魯伊夫這些荷蘭球員。

剛剛抵達那不勒斯,馬拉多納就在一次采訪中留下了很溫柔的話語。記者問:“為什么是那不勒斯?”當然,他的轉會費在當時非常高,但他回答說:“因為托塔(也就是他母親)說我們是那不勒斯人。”托塔一直聲稱她的家族來自那不勒斯,沒人確切知道是哪里,有人說是阿韋利諾,有人說是維蘇威火山腳下的某個村鎮。總之,當他接到那不勒斯的邀請時,母親非常高興,說:“我們本來就來自那里。”

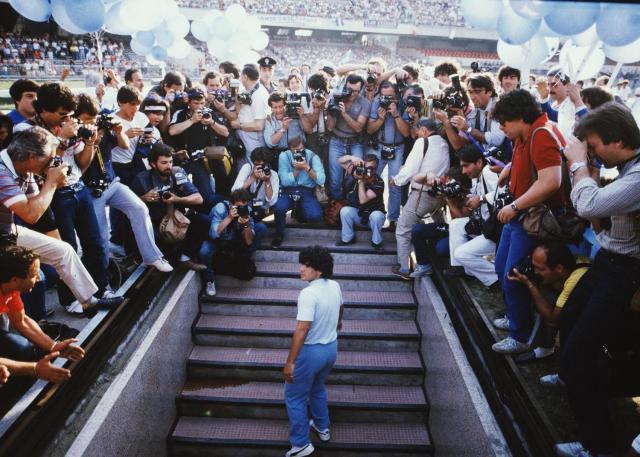

所以,當馬拉多納抵達時,他以為那只是一場普通的亮相,結果是七萬人在等他。實際上有十萬人都想看他亮相,但能進入球場的只有七萬。那張照片太有名了:他走上圣保羅球場的臺階,像是升上奧林匹斯山的神祇,身上披著一條臨時遞給他的圍巾。那時候還沒有周邊商品的概念。我小時候有一張穿著藍色球衣的照片,白色短褲不知道是找誰做的,背號是我姑媽縫上去的,球迷圍巾常常是母親們在家織的。

說回馬拉多納。人們給他披上那條圍巾,他開始顛球,以他標志性的優雅姿態面對七萬名觀眾。那樣的場面,在足球史上從未出現過。俱樂部原本只打算在召開記者會的地方為他舉辦亮相儀式,那其實是圣保羅球場旁邊的一塊小籃球場,可當他們看到那股人潮,臨時決定打開大門,讓大家都進來。

電視把現場畫面傳回家,我當時還是個孩子,看著屏幕上那個瞬間,我意識到:迭戈·阿曼多·馬拉多納來了。他是我們的球員。

馬拉多納雖然是絕對的天才,但他在巴塞羅那時問題不斷。他已經開始吸毒,訓練也不積極,與俱樂部主席關系緊張。當時的西班牙社會仍有佛朗哥主義的余毒,對南美人有很深的偏見——他們說:“阿根廷人懶,不工作,只想著享樂和女人。”馬拉多納深受這種敵意的折磨。更糟的是,他遭遇了那次可怕的斷腿事故。

巴斯克后衛戈伊科切亞是個徹頭徹尾的混蛋,他的動作非常惡劣,毫無體育精神,直接從后方鏟斷了他的腿骨。馬拉多納的兩條腿從此再也不一樣——一條永遠比另一條短一點。從那一刻起,各大豪門在考慮是否買他時,都會有所顧慮:“他是不是廢了?還能踢多久?在場上會不會累?會不會受傷?”

那不勒斯的勇氣改變了一切。他們原本打算買墨西哥前鋒烏戈·桑切斯,但命運讓他們轉向了馬拉多納。當時,桑普多利亞也在考慮馬拉多納,北方三強則沒有參與。據傳,那不勒斯通過一次信封報價的小伎倆贏得了交易:他們賄賂了開標的人,提前看到對手的報價,再在信封里加上了一點錢。于是,馬拉多納成了那不勒斯的人。

馬拉多納顛著球,七萬人在歡呼。隨后的記者會上,第一個問題卻很尖銳。一個法國記者問:“你好,迭戈。你知道這座城市有卡莫拉(黑手黨)吧?每天平均有三個人被殺,一切都在他們控制之下。那你知道是誰讓你來的嗎?”那不勒斯主席費萊諾立刻站起來,憤怒地說:“這是個可恥的問題,我來回答。請你離開!你在暗示什么?”

實際上,那并不是個無厘頭的問題,只是作為第一個問題確實有點生猛。年輕的馬拉多納根本不懂現場在發生什么。當然,實際上購買他的不是卡莫拉,盡管外界總是這么揣測。真正為這筆交易出錢的是那不勒斯銀行,為的是讓這座城市重新燃起希望。馬拉多納花了那不勒斯130億里拉,那在當時是天文數字。

其實,類似的事情早就發生過:那不勒斯前主席阿基萊·勞羅,當年花了超過10億里拉買下貝佩·薩沃爾迪(注:交易發生在1975年,創下當時的世界紀錄),報紙的標題是“那不勒斯花十幾億買人,而城市滿地垃圾”。兩件事看似無關,但實際上足球和那不勒斯從來不是分開的。足球就是城市的生活本身。球員既是那不勒斯人的先知,也是他們的家庭成員。

3

每年圣雅納略(San Gennaro)圣血液化的奇跡發生時,我都會感到一種深刻的認同。那是那不勒斯最神圣的時刻之一。在那一天,人們向圣雅納略祈求聯賽冠軍、祈求歐冠,而不覺得這有什么不妥。按理說,向圣人祈禱應該是求健康、求家人平安,但圣雅納略不一樣:他是懂人間生活的圣人。

他知道人有弱點——如果你偶爾要“取點巧”,他會保佑你;如果你做錯點小事,他不會立刻審判你;甚至即便你“婚外生枝”,他也會保護你。最重要的是,只要你本身不是惡人,他會以自己的方式告訴你:“不要施暴,不要過火,拿你需要的,然后離開。”人們還會向他求彩票號碼,就像馬西莫·特羅伊西演過的那個經典小品那樣。圣雅納略在天地之間調停,是一個懂得“活下去有多難”的圣人。正因如此,他寬容、溫柔,懂得傾聽。你犯錯了,他也依然在你身邊。

通過研究圣雅納略的形象、和演員皮波·博雷利一起創作以他為主題的戲劇,我更加清楚一件事情:那不勒斯的信仰、足球和生活,都是同一回事。

早在17世紀,那不勒斯的“西班牙區”就一直處于黑暗之中,其實直到我大學時期都還是那樣。那時我住在圣安娜廣場附近的斯庫拉街,我非常懷念那段時光。后來,在巴索利諾擔任市長的年代,那里終于安裝了路燈。以前雖然也有一些零散的燈光,但直到那時,西班牙區才第一次被強烈照亮,令人印象深刻。

在那之前的很多年里,西班牙區一直是黑暗的地方。它之所以叫這個名字,是因為當初那里駐扎著西班牙士兵——那些遠離家鄉、沒有家屬的士兵。那里有妓院和賭場,一切都是為了讓士兵們打發孤獨的時光。后來,當局擔心他們太過放縱、沉迷惡習,就允許士兵的家人從西班牙遷來那不勒斯,于是這一帶才逐漸形成了家庭社區。

但“黑暗”仍然是問題。黑暗對某些人是有利的——拉皮條者能在暗處誘惑路人,賭徒打架時能迅速逃跑。那些玩“Zecchinette”等地下賭博游戲的人,都更喜歡街道一片漆黑。可對居民來說,這顯然不安全。于是人們嘗試點起油燈照明,但每次有人點燈,立刻有人去把它們熄滅——潑水、潑泥,把燈芯弄得再也點不著。

直到有一天,一個修士想出了一個聰明的主意。他說:“把圣雅納略的圣像放在燈下,我倒要看看誰敢去熄滅。”于是,那些試圖熄燈的人就猶豫了——誰敢去滅圣人的燈?就這樣,充滿那不勒斯特色的“祈禱龕”誕生了。這種路邊圣龕,其實是一種照明的伎倆:你可以在街上點燈,但名義上是為圣母或圣雅納略點的,如果有人去熄滅,那就是對圣人不敬。這一巧思讓那不勒斯的狹窄街巷終于得以被光照亮。

那不勒斯的祈禱龕

人們可以向圣雅納略祈求那不勒斯隊的勝利。這種祈禱幾乎成了慣例,而如果圣血那天沒有液化,那被視為不祥的預兆。歷史上多次如此:在新冠疫情之前和爆發當中,血液都沒有液化;1980年地震之前,也沒有液化。每當這種事發生,人們就擔憂災難將至。當然,有時災禍發生,圣人的血液依然會液化,于是人們打趣說:“看來圣雅納略也有算錯的時候。”可那不勒斯人會回答:“不,他不會錯。只是我們還沒明白他的信號。”

每年的三個紀念節日上,眾多那不勒斯人都會來到大教堂,等待圣血液化

圣雅納略的信仰在那不勒斯強大到什么程度?我記不清是哪位教皇,也許是若望·保祿二世,因為擔心這種民間崇拜太接近“異教風俗”,決定把圣雅納略降級為次要圣人,甚至從天主教歷中刪除他的紀念日。結果,第二天那不勒斯大教堂外掛出了一條橫幅,永遠讓人難忘:

“San Gennà, futteténne.”(那不勒斯方言:“圣雅納略,別理他們。”)

我講這些是為了說明:當馬拉多納來到那不勒斯時,他來到的正是這樣一片土地——一片理解他、也能被他理解的土地。那是一種真正的魔法。

最近我采訪了莫吉,他說了一句非常有意思的話:“如果馬拉多納天天訓練,他反而不會那么出色。”為什么?首先因為他的身體與力量非比尋常。你看看當時比賽的錄像就知道,防守球員對他的侵犯是多么殘酷。現在的球員只要被輕輕碰一下就能博得哨聲,可當年的馬拉多納被猛踢、被撞倒,卻幾乎從不抱怨。他能扛住一切。還記得當年有人問詹蒂萊,他是怎么在1982年世界杯上防住馬拉多納的。詹蒂萊的回答很簡單:“別無他法,只能把他放倒。”

馬拉多納的身體極其結實,同時也具有驚人的恢復力。可惜的是,這種天賦讓他能夠承受大量毒品與酒精帶來的損傷。他的身體會腫脹、變形,但幾個月后又恢復如常,頭腦清醒、反應敏捷。他有一種非凡的心理適應力:當他意識到自己必須成為另一個人時,他真的能在六個月內變成那個樣子。正因為如此,莫吉說:“如果他遵守經典的規章制度,他反而會被訓練成一個普通人。”

即便如此,馬拉多納通常每個星期三都會訓練。那天,整個那不勒斯城的學校幾乎都會空掉,所有人都跑去索卡沃觀看他的訓練。后來,俱樂部不得不改為閉門訓練,否則每到星期三,教室里都沒有學生。

馬拉多納在那不勒斯幾乎無法自由行走,全城都圍繞著他。他早已不被視為一個普通球員,而是城市的化身。這正是那不勒斯人與球隊之間近乎神圣的關系。他們生活在一個長期失業、充滿不平等的地方,普通人早已習慣了靠人情、關系和恩惠,去換取哪怕最基本的權利。可是,在星期天短暫的90分鐘里,當那不勒斯踏上球場,你會有一種感覺:有人在為你伸張正義。

你感到自己屬于那支球隊、屬于那段故事、屬于那個瞬間。那是一種幾乎無法解釋的情緒力量,能讓人暫時擺脫一切失落。

對那不勒斯人來說,足球不只是娛樂,它還有政治意義。即便是上次斯帕萊蒂帶隊奪冠時,我其實一直擔心:北方三強太習慣贏了,他們不像那不勒斯一樣懼怕勝利,他們懂得怎么掌控媒體、怎么向裁判施壓。所以,我當時真怕這一切會被奪走。因為在現代足球的商業邏輯里,“勝利”總是屬于那些更會經營的俱樂部。

對那不勒斯球迷來說,每一場比賽,都像是在修正命運——如果贏了,整個星期的不順都被治愈;如果輸了,生活中的問題會變得更加糟糕。

那么,這一切又與馬拉多納有什么關系?他是一個帶著快樂踢球的人,而這絕不是一件無關緊要的事。在我們這個社會里,記者攻擊別人,是為了流量和取悅追隨者;政治家拉攏盟友,是為了選票、權力……人們做事的背后,總有一層功利性的算計。

你或許會想:“那足球呢?球員不也是一群拿高薪的雇傭兵、沉溺享樂的富人嗎?”確實如此:他們中充滿了虛偽、洗錢、逃稅、丑聞……足球這個行業本身就充滿骯臟。如果我開始講述這項運動的“墳墓”,恐怕永遠也講不完。但當比賽真正開始,你仍能看出:誰在場上傾盡全力、誰在真正地享受比賽。馬拉多納就是那種球員。

他有一句常被引述的名言(至少人們相信是他說的),內容是這樣的:“如果我穿著白色禮服去參加婚禮,而一個孩子朝我扔來一個滿是泥的足球——我會用胸口把球停下,然后再把它踢回去。我才不在乎那身衣服呢。”這句話完美地概括了他:對他而言,踢球始終是游戲。

我從他身上學到一件事:我不是去看比賽,以便看到馬拉多納;我是通過看馬拉多納,去看懂整場比賽。這是偉大球員與其他人的區別:當你注視他的表現時,你可以看見比賽的完整圖景。他身上有一種無盡的慷慨:他職業生涯中助攻的進球,遠多于親自打入的進球。

還有那粒著名的“世紀進球”,就是“上帝之手”過后的連過五人。對于那一幕,馬拉多納日后留下了非常動人的描述:“有一次我比賽時,我弟弟拉洛在場邊看,他對我說:‘迭戈,你為什么在晃過所有防守球員之后,不順便過掉守門員?’對英格蘭那場比賽,我發現面前的情形和當時一模一樣,于是我心想:現在我要照他說的那樣做。”

那一瞬間,完全是游戲的邏輯,而不是功利的計算。他沒想著高額獎金、世界杯淘汰賽的壓力和全世界的目光。他只是在玩。這就是馬拉多納傳遞給我們的東西:游戲的快樂、輕盈的創造力。

那不勒斯當時并不是一個成功的城市:它有著豐富的自然和文化資源,卻沒能成為旅游中心,也沒能建立強大的工業體系,還陷在卡莫拉的幫派戰爭中。但當球隊贏球時,我們會覺得,全意大利甚至全世界終于意識到:我們并不只是混亂、貧窮或犯罪的代名詞;我們也能靠才華、策略和力量去贏。

這樣的勝利,也是那不勒斯精神的代表。在一個權利得不到保障的地方,人們只好依靠想象力、機智與策略去生存。這種精神既屬于意大利,又尤其屬于那不勒斯。沒有工作權、沒有公共交通、沒有市政資源?你就得自己發明方法。在別處,這些由“制度”提供的東西,在那不勒斯全靠人的創造去替代。于是,這既會滋生狡黠、違法與欺騙,也會孕育出創意、共情與團結——因為人必須活下去。

我永遠不會忘記,在我成長的西班牙區,每天早晨都有很多母親把孩子交給跨性別者照看。這些跨性別者晚上做性工作,白天就幫忙照顧孩子,而母親們則去黑工廠縫包、做手套、制鞋。那時候,在意大利別的地方,誰會把孩子交給這些人?社會輿論會說:“這些妓女多可怕!”可在那不勒斯,這么做只是出于生活的需要。因為她們善良,大家也都要活下去。于是,“生存的需要”讓人們超越了偏見。那些女人看到,這些跨性別者其實非常喜歡孩子,她們本來就渴望有家庭。真正消除偏見的,并不是文化啟蒙,而是生存的現實。

這就是那不勒斯。